コンセプト

株式会社三和では、制御盤、監視盤等の組立・配線を主とした製造業務を長らく営んで参りました。

このような特長から、私たちの事業を象徴づけるキーワードとして、2021/12/9に『ものづくりベースキャンプ®』というワードを商標出願しました(2022年6月商標登録が完了しました)

世界中には、エベレスト、K2、など名だたる高山・名峰が存在します。

8000mクラスの非常に高い山は、主にヒマラヤ地方に集中していますが、登頂するためには、ベースキャンプが欠かせません。

また、ベースキャンプを基点とした、荷物の運搬やガイドは、シェルパやポーターの方々が有償で協力してくれます。

登山におけるベースキャンプの役割は、高所順応、休養、など登頂にアタックする際の準備・調整、そして、アタック後の休養です。

登頂を目指す登山家の思いは、人それぞれです。

チームで登る、単独登頂を目指す、頂上から眺める景色への憧れ、目標を達成する喜び、等々、目的に応じて、ベースキャンプは、その時その時にテントの数や大きさなど、自然と様々な模様替えが発生します。

このような特徴に準えて、『ものづくりベースキャンプ®』という言葉にいたしました。

株式会社三和では、お客様の希望する製品を造り続けています。その時の最終ユーザー様の思いもそれぞれです。

それに応じたきめ細やかな対応、フレキシブルな対応が私共の目指すものづくりとサービスです。

シェルパやポーターの方々は、正しく私共の協力会社、サプライヤーの方々になります。

お客様の掲げたビジョンの実現、「ことづくり」の実現に向けた、開発拠点、試作拠点、製造拠点、組み立て拠点、資材の集結拠点として、弊社を有効活用していただけますと幸いでございます。

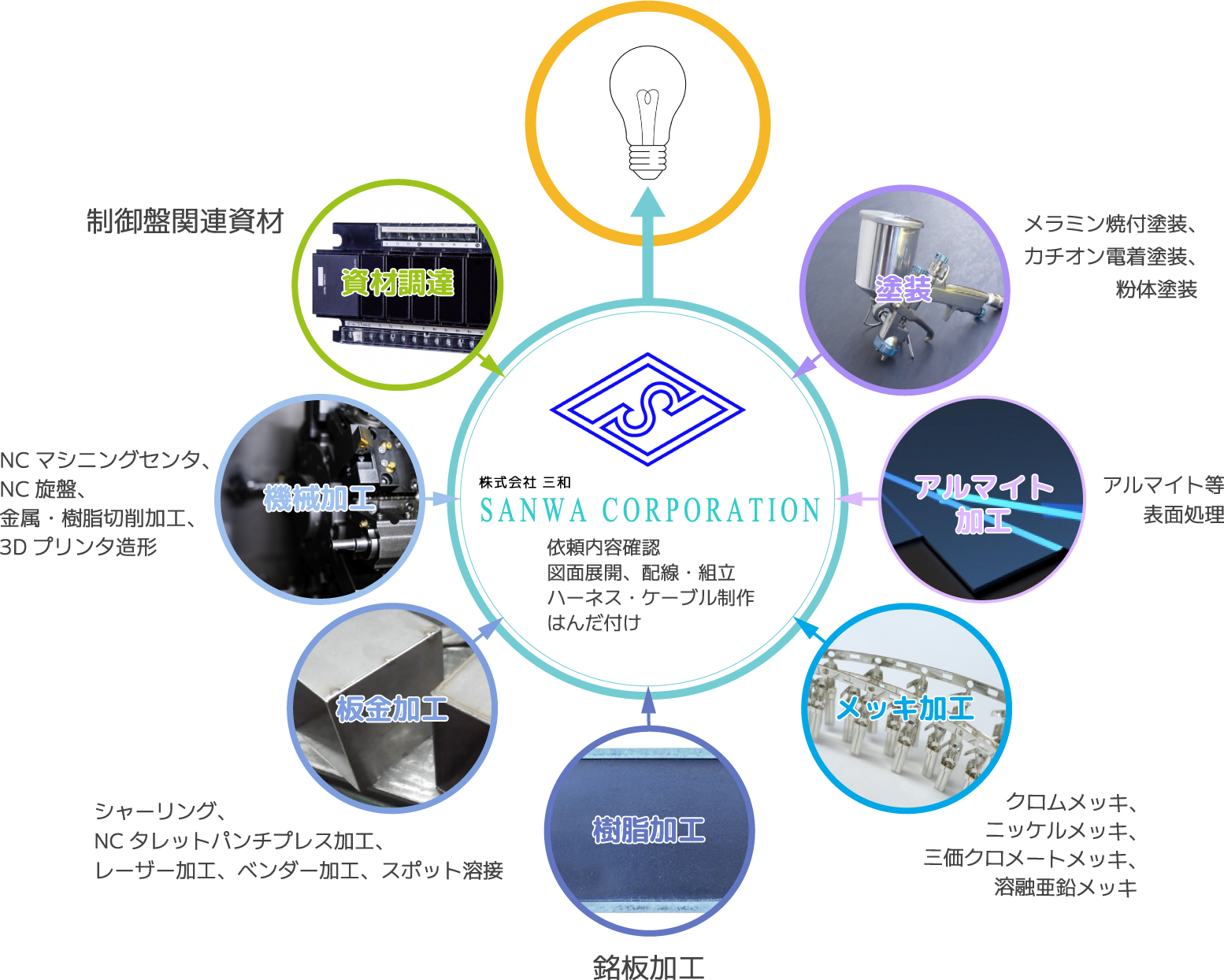

『ものづくりベースキャンプ®』における三和の役割

各分野の協力企業(サプライヤー)と協力し、お客様のニーズをカタチにします。

株式会社三和は、そのための製造組立のベースキャンプとして機能します(受託製造)。

板金加工

図面を頂ければ、弊社が板金加工から塗装・メッキ等の表面処理加工を経たものを、ご希望の状態で納品いたします。

加工例

- ベンダー曲げ

- 抜き加工

- 溶接

- 機械加工

- 塗装・メッキ・アルマイト等表面処理

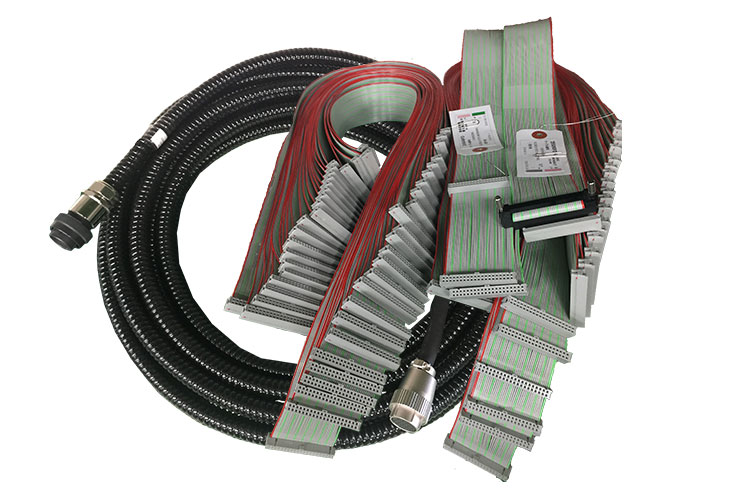

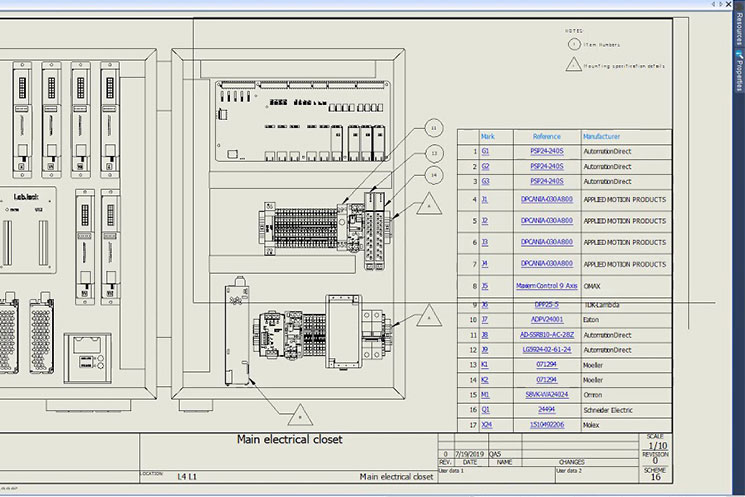

ハーネス・ケーブル製作

各種電線で、お客様仕様のハーネス・ケーブルが製作可能です。

製作例

- マイクコード

- キャブタイヤケーブル

- 同軸ケーブル

- フラットケーブル

リバースエンジニアリング

現物がお在りでしたら、スキャニングを行い解析し、同じ仕様の物を製作いたします。(※)

※ご注意事項

リバースエンジニアリングに関しましては、知的財産の侵害や技術の盗用など、法的、倫理的に明らかに相応しくないと認められる場合は、お断りすることがございます。製造元事業者様の廃業、または設計情報の廃棄、遺失等で製作する術が無く、やむを得ない場合に限ります。

製作工程

- 現物(古い機種で、図面などが無い)を3Dスキャンや現物採寸でデータ化。

- 採寸データをもとに、新たな製作データをつくります。

- 新たな製作データを用いて、サプライヤーとともに同じ仕様の製品を仕上げます。